Chandrayaan 3 – Astonishing Achievement of India

Brief History of ISRO, History of Chandrayan-1, History of Chandrayan-2, History of Chandrayaan 3 ( इसरो, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 का सम्पूर्ण इतिहास व् जानकारियां.)

History of Chandrayaan – चाँद के पार चलो… चंद्रयान ले चलो…!! जी हाँ भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से सच में चाँद पर ले जाने का वादा करें और उसे पूर्ण भी कर दे. NASA, SpaceX, Blue Origin जैसी दिग्गज कंपनियां मानव को अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जाने के काम में सालो से प्रयास शील है. तो इस कड़ी में हमारी इसरो भी कहाँ पीछे रह सकती है.

इसरो ने स्वदेशी तकनीक से बना चंद्रयान-3 लौंच कर दुनिया को बता दिया की हम भी किसी से कम नहीं है और इसकी सफलता के बाद हो सकता है इसरो मानव को भी चाँद पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाये. चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण इसरो का केवल एक स्पेस मिशन ही नहीं अपितु करोडो भारतीयों को गौरवान्वित करने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और उनके द्वारा देखे गए सपने के साकार होने का अविस्मरणीय पल था. इस लेख के माध्यम से हम चंद्रयान-3 के सम्पूर्ण इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे.

ISRO (इसरो) का संक्षिप्त इतिहास

ISRO–Indian Space Research Organization जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है. इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और दूरदर्शी डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी. अपनी स्थापना के बाद से, इसरो ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

1. गठन और प्रारंभिक वर्ष (1960-1970):

इसरो की स्थापना डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम थी, जिन्होंने भारत के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology) के महत्व को पहचाना. इसरोसे पहले 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) का गठन में किया गया था. बाद में 1969 में INCOSPAR का पुनर्गठन किया गया और इसे ISRO नाम दिया गया.

2. पहला उपग्रह:

19 अप्रैल, 1975 को भारत ने सोवियत द्वारा निर्मित रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक उपग्रह था जिसने एक्स-रे खगोल विज्ञान (X-Ray astronomy), विमान विज्ञान (Aeronomics) और सौर भौतिकी (Solar Physics) से संबंधित प्रयोगों में सफलता पाई.

3. Satellite Launch Vehicle (SLV)- उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम :

इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV) श्रृंखला विकसित की. भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3, 1979 में लॉन्च किया गया और उसकी सहायता से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया. हालाँकि यह मिशन आंशिक रूप से असफल रहा था, लेकिन इसने भविष्य के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों की नींव रखी.

4. Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV)- संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान :

ASLV कार्यक्रम 1980 के दशक में अधिक उन्नत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए शुरू किया गया था. 1987 और 1994 के बीच चार ASLV मिशन लॉन्च किए गए, लेकिन केवल दो को आंशिक सफलता मिली. इन असफलताओं के बावजूद, बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ.

5. Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान:

1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए PSLV कार्यक्रम का उद्देश्य एक विश्वसनीय और बहुमुखी प्रक्षेपण यान विकसित करना था. PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण 1994 में हुआ था, और तब से यह इसरो का वर्कहॉर्स बन गया है, जो विभिन्न उपग्रहों की एक विस्तृत श्रृंखला को विभिन्न कक्षाओं में ले जाता है.

6. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV)- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल :

GSLV कार्यक्रम का उद्देश्य उपग्रहों को भूस्थैतिक (Geostationary) कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम लॉन्च व्हीकल विकसित करना है. GSLV MK-I ने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन इसे शुरुआती विफलताओं का सामना करना पड़ा. हालाँकि, बाद के संस्करण, जैसे कि GSLV MK-II और GSLV MK-III, उपग्रहों को लॉन्च करने में सफल रहे हैं.

7. चंद्रयान और मंगल ऑर्बिटर मिशन:

इसरो का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम (Lunar Exploration Program) चंद्रयान, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान -1 के साथ शुरू हुआ, जो 2008 में लॉन्च हुआ था. इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें कीं. 2013 में, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया.

8. Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator (RLV-TD)-पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक :

इसरो सक्रिय रूप से पुन: इस्तेमाल किये जा सकनेवाले प्रक्षेपण यान की तकनीक विकसित कर रहा है. RSLV-TD का 2016 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था.

9. गगनयान (भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम):

इसरो वर्तमान में गगनयान नामक अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष में भेजना है, जो निकट भविष्य में होने की उम्मीद है.

पिछले कुछ वर्षों में, इसरो ने संचार, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई उपग्रह लॉन्च किए हैं. इसने दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी सहयोग किया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों में योगदान दिया है. वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एकमात्र इसरो का ही योगदान है.

Chandrayaan-1 का इतिहास और उपलब्धियां

चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र अन्वेषण मिशन (Lunar Exploration Program) था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी द्वारा 2003 के स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण के दौरान की गई थी. जिसे 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था. यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में देश के प्रवेश को चिह्नित किया था. यहां चंद्रयान-1 मिशन का विस्तृत इतिहास दिया गया है:

1. मिशन के उद्देश्य (Mission Objectives):

चंद्रयान-1 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना, खनिज संरचना का विश्लेषण करना, ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी और बर्फ की खोज करना तथा चंद्र स्थलाकृति (Topography) और चंद्र परत की मोटाई का मानचित्रण करना था.

2. प्रक्षेपण और कक्षा (Launch and Orbit):

चंद्रयान-1 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलार सॅटॅलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV-C11) की मदद से लॉन्च किया गया था. सफल प्रक्षेपण के बाद, यान पृथ्वी के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में प्रवेश कर गया. अंततः चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र (Lunar Transfer Trajectory) को प्राप्त करने के लिए इसने इंजन फायरिंग की एक श्रृंखला के माध्यम से धीरे-धीरे अपनी कक्षा बढ़ाई.

3. चंद्र कक्षा में प्रवेश (Lunar Orbit Insertion):

लगभग 25 दिनों की यात्रा के बाद 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में प्रवेश कर गया. इसने अपनी अंतिम परिचालन कक्षा तक पहुंचने के लिए कक्षा युक्तियों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जो चंद्र सतह से लगभग 100 किमी ऊपर थी.

4. पेलोड और उपकरण (Payloads and Instruments):

चंद्रयान-1 भारत और अन्य देशों से कई वैज्ञानिक उपकरण और पेलोड ले गया था. वे हैं:

• टेरेन मैपिंग कैमरा (TMC): इसके द्वारा चंद्रमा की सतह का त्रि-आयामी मानचित्र प्रदान किया गया.

• हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर (HySI): इसकी मदद से चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का मानचित्रण किया गया.

• लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट (LLRI): इसकी सहायता से लेजर पल्स का उपयोग करके अंतरिक्ष यान और चंद्रमा की सतह के बीच की दूरी को मापा गया.

• चंद्रमा प्रभाव जांच (Moon Imact Probe) : चंद्रयान चंद्रमा के पतले वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपकरण ले गया था. यह उपकरण अंतरिक्षयान से अलग हो गया और इसने चन्द्रमा की सतह पर नियंत्रित प्रभाव डाला.

5. खोजें और उपलब्धियां (Discoveries and Achievements):

• चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाना चंद्रयान-1 की प्रमुख खोजों में से एक था. चंद्रयान में लगे नासा के चंद्रमा खनिज विज्ञान मैपर (M3) की मदद से चंद्रमा की मिट्टी में हाइड्रॉक्सिल (OH) और पानी (H2O) अणुओं की पहचान की गई.

• इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के विस्तृत मानचित्र प्रदान किए, जिसमें चंद्रमा की स्थलाकृति, क्रेटर और ज्वालामुखीय विशेषताओं की उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें शामिल हैं. इन आंकड़ों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास की बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिली.

• चंद्रयान-1 पर लगे मिनी-SR उपकरण ने चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने का प्रमाण प्रदान किया. ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए जल संसाधनों की संभावित उपलब्धता का संकेत दिया था.

• चंद्रयान-1 ने चंद्रयान-2 सहित बाद के भारतीय चंद्र मिशनों की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस मिशन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव ने भविष्य की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया.

6. मिशन समाप्ति:

चंद्रयान-1 लगभग दस महीने तक चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक संचालित हुआ. हालाँकि, 29 अगस्त 2009 को इसरो ने आधिकारिक तौर पर मिशन को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि अंतरिक्ष यान के साथ संचार टूट गया था. किन्तु इससे पहले ही इस मिशन ने अपने नियोजित परिचालन जीवन काल को पार कर लिया और अपने अधिकांश वैज्ञानिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था.

चंद्रयान-1 इसरो और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने न केवल मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा का योगदान दिया बल्कि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया. चंद्रयान-1 की सफलता ने बाद के चंद्र अभियानों की नींव रखी, जिसमें चंद्रयान-2 भी शामिल है, जिसने 2019 में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को सफलतापूर्वक उतारा.

चंद्रयान-2 का इतिहास और उपलब्धियाँ

चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था, जिसे 22 जुलाई, 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च किया गया था. मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान नामक एक रोबोटिक रोवर को उतारना और चन्द्रमा की सतह संरचना और पानी बर्फ की उपस्थिति का अध्ययन करना था. हालाँकि लैंडिंग प्रयास के दौरान लैंडर विक्रम को आंशिक विफलता का अनुभव हुआ, लेकिन मिशन कई उद्देश्यों में सफल रहा और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

यहां चंद्रयान 2 मिशन का विस्तृत इतिहास दिया गया है:

1. योजना एवं विकास:

• चंद्रयान 2 का विचार भारत के पहले चंद्र मिशन, चंद्रयान 1 की सफलता के बाद तैयार किया गया था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था.

• मिशन को चंद्र रोवर और विक्रम लैंडर के साथ एक उन्नत संस्करण के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाना था.

• इसरो ने विभिन्न भारतीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के योगदान के साथ, 2009 की शुरुआत में चंद्रयान 2 पर विकास शुरू किया था.

2. प्रक्षेपण और चंद्र कक्षा में प्रवेश:

• चंद्रयान 2 को 22 जुलाई, 2019 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क III (GSLV MK III) की सहायता से लॉन्च किया गया था.

• कक्षा-उत्थान युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के बाद, अंतरिक्ष यान ने 14 अगस्त, 2019 को चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र में प्रवेश किया.

• 20 अगस्त, 2019 को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में प्रवेश कर गया, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.

3. विक्रम लैंडर का पृथक्करण और अवतरण (Separation and Descent):

• 2 सितंबर, 2019 को विक्रम लैंडर लैंडिंग की तैयारी में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से अलग हो गया.

• लैंडर ने अपनी ऊंचाई कम करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद को स्थापित करने के लिए कक्षा में कई चालें चलीं.

• 7 सितंबर, 2019 को, वंश के अंतिम चरण के दौरान, लैंडर के साथ संचार तब टूट गया जब वह चंद्र सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर था.

4. प्रज्ञान रोवर और वैज्ञानिक उद्देश्य:

• प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के भीतर रखा गया था और इसे 14 दिनों की नियोजित अवधि के लिए चंद्र सतह पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था.

• रोवर चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने, तत्वों की प्रचुरता को मापने और खनिजों और पानी की बर्फ के वितरण का नक्शा बनाने के लिए उपकरण ले गया था.

5. ऑर्बिटर संचालन (Operations) और वैज्ञानिक खोजें:

• लैंडर की आंशिक विफलता के बावजूद, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर सफलतापूर्वक काम करता रहा और चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में बना रहा.

• कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर सहित आठ वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित ऑर्बिटर ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को कैप्चर किया और चंद्रमा की सतह और वायुमंडल के बारे में मूल्यवान डेटा एकत्र कर भेजा.

• इसने चंद्रमा के बाह्यमंडल को समझने में योगदान दिया और चंद्र सतह की विशेषताओं की पहचान की, और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की उपस्थिति में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की.

चंद्रयान 2 ने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जो देश की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है. इस मिशन ने चंद्रमा के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाया, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष समुदाय को अंतरिक्ष अन्वेषण में सीमाओं से आगे निकलने के लिए प्रेरित किया.

चंद्रयान-3 और उसका मिशन

चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसे 14 जुलाई, 2023 को 2:35PM बजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च किया गया. इस मिशन का उद्देश्य चन्द्रमा की सतह पर उसकी मिटटी और खनिजो का अध्ययन करना है और चंद्रयान 2 की भांति वहां रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है. चंद्रयान 3 मिशन का विस्तृत वर्णन यहाँ किया गया है.

योजना एवं विकास

- चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्तन मिशन है, जिसे चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता और उसके अपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है.

- इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को शामिल किया गया है जिसका विकास चन्द्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घुमने की सम्पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया है.

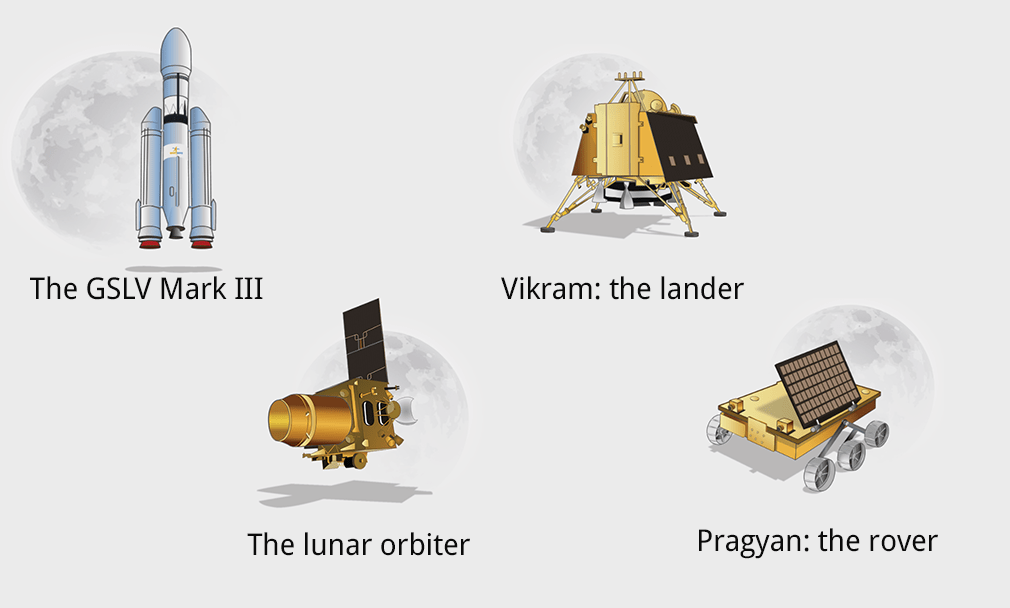

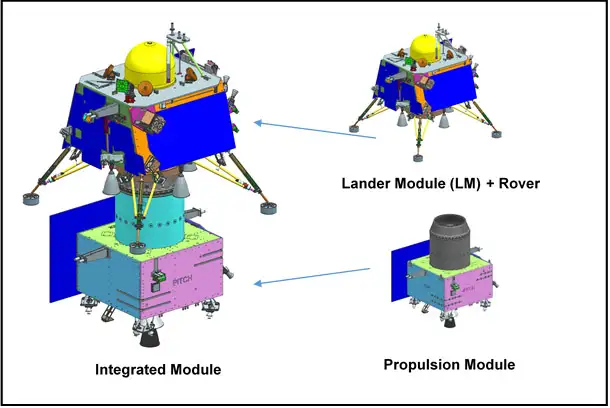

- यह दो मॉड्यूल से सुसज्जित है प्रणोदन (Propulsion) मॉड्यूल (लैंडर को लॉन्च इंजेक्शन से चंद्र कक्षा तक ले जाता है) और लैंडर मॉड्यूल (रोवर को लैंडर के अंदर रखा गया है) जिसका भार क्रमशः 2148 किग्रा और 1752 किग्रा है.

- चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने कार्य करने के लिए बनाया गया है वहीँ चंद्रयान 2 का अनुमानित मिशन 7 सालो का था.

प्रक्षेपण (Chandrayaan 3 launch)

- चंद्रयान 3 को 14 जुलाई, 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क III (LVM3-M4) की सहायता से लॉन्च किया गया. जिसका कुल भार 3900 किग्रा है.

- चंद्रयान 3 एक विस्तृत परिचालन श्रंखला का प्रदर्शन करते हुए 5 अगस्त को चन्द्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और 23 अगस्त को चन्द्र सतह पर सफलता पूर्वक उतर गया.

- इस मिशन में चंद्रयान में स्थापित किया रोवर चांदमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने के पश्चात् अपने निर्धारित मिशन में जुट गया और अपने उद्देश्यों को पूर्ण किया.

चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य

- चंद्रमा की भूमि पर लैंडर की सुरक्षित और सुगम लैंडिंग का प्रदर्शन करना.

- रोवर को चंद्रमा की सतह पर घुमाना

- लैंडर और रोवर की सहायता से यथास्थान वैज्ञानिक अध्ययन करना

- चन्द्रमा की मिटटी का निरिक्षण, खनिज और पानी बर्फ का पता लगाना

- चन्द्रमा पर आने वाले भूकंप, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज का निरिक्षण करना

चंद्रयान 3 लैंडर में मौजूद उन्नत तकनीक

- अल्टीमीटर: लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर एक निश्चित स्तर से विमान की ऊंचाई को मापता है.

- वेलोसीमीटर: लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लक्ष्य की सतह से परावर्तित हुई मॉड्यूलेटेड लेजर बीम की फ्रीक्वेंसी के रूप में डॉपलर में हुए बदलाव को मापता है.

- इनर्शियल मेजरमेंट: लेजर जाइरो आधारित इनर्शियल रेफरेंसिंग और एक्सेलेरोमीटर पैकेज वास्तविक गुरुत्वाकर्षण बल और गति मापता है.

- प्रोपल्शन सिस्टम: 800N थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन, 58N एटीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉटलेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स राकेट की गति और दिशा में बदलाव करता है.

- नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल (NGC): यह पॉवर्ड डिसेंट ट्रैजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर तत्व है जो करंट लोकेशन ट्रैक करता है जिसका इस्तेमाल उड़ान को नियंत्रित करने के लिए करता है.

- हजार्ड डिटेक्शन एंड अवोइडन्स : यह लैंडर खतरे का पता लगाकर वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

- लैंडिंग लेग का सिस्टम : लैंडिंग के दौरान सस्पेंशन प्रदान करता है.

चंद्रयान-3 की खासियत

चाँद पर चंद्रयान का लैंडिंग स्थान (कोआर्डिनेट) -4 km x 2.4 km 69.367621 S, 32.348126 E

चंद्रयान का वजन

- प्रोपल्शन मॉड्यूल: 2148 किलोग्राम

- लैंडर मॉड्यूल: 1752 किलोग्राम जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर निहित है

- कुल: 3900 किलोग्राम

चंद्रयान में बिजली उत्पादन

- प्रोपल्शन मॉड्यूल: 758W

- लैंडर मॉड्यूल: WS बायस के साथ 738W

- रोवर: 50W

लैंडर सेंसर

चंद्रयान-3 को बनाने आई लागत:

चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 की अपेक्षा करीब 30% कम लगभग 615 करोड़ की लागत में तैयार किया है वहीँ चंद्रयान-2 को 850 करोड़ रुपये में तैयार किया गया था.

चंद्रयान -3 का प्रक्षेपण सम्पूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण था और इसकी सफलता के बाद चांद पर सॉफ्ट-लैंडिंग करनेवाला भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा. चांद पर यह मिशन सफल होने से इसरो की साख और मजबूत होगी तथा इसके कीर्तिमानों की सुंची में एक नया अध्याय स्थापित होगा.

यह भी पढ़े.